【第55回】鳥肌が立つ中川 光雄 (保健体育)

「先生、惜しかったね。」

「あの子達、良く頑張ったね。」

「感動しました。」

学校関係者、地域の方々、また、全国各地の高校野球を愛している方々からたくさん声をかけていただいた。みなさん口をそろえて言ってくださるのが、「鳥肌が立ったよ。」 ということだ。

前回のコラムにも書いたように6期生(現3年生部員)は、甲子園大会に出場したことがなく、秋季県大会において1回戦負けを喫した時点で残りのチャンスはあと1回。ひと冬越し、彼らは期待通り成長を遂げ、春季県大会準優勝、春季北信越大会優勝を果たした。彼らの夏に懸ける想いは、ひしひしと肌で感じていた。

決勝戦。試合の中盤で思いもよらぬ大差がついた。スタンドの雰囲気は完全に負けムード。しかし、ベンチは諦めていない。何点差つけられようが、彼らの目は輝いていた。ベンチに入れなかった3年生部員を必ず甲子園に連れて行く。9回表、2年生の選手がチームの想いをすべてのせた同点スリーラン!!応援してくださった方々はこの場面で鳥肌が立ったのだと思う。残念ながらあと一歩及ばず、惜敗し、3年生の目標は夢と終わった。

私自身、鳥肌が立ったのはここからだ。

閉会式後、グラウンド整備を終え、球場の外に行くと、保護者の方々が出迎えてくれたのだが、キャプテンが3年生全員をあつめ、保護者の前でひと言。

「僕たちは残念ながら甲子園には行けませんでしたが、遊学館高校で野球ができて本当に良かったです。これまで僕たちを支えてくださって本当にありがとうございました。」

3年生全員が深々と頭を下げ、「ありがとうございました。」と。

試合に勝つ、負けるということだけでなく、私がいちばん学んでほしかった感謝する気持ちを持つことができた6期生は、先輩達が残した偉大な記録と同じくらいの功績を野球部に残してくれた。彼らの歩んできたこの2年半のプロセスはきっと今後に生かされるであろう。

私は、今もあの日のことを思い出すと鳥肌が立つ。

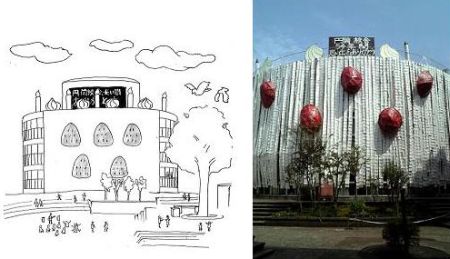

9月5日と6日に学園祭が行われました。

9月5日と6日に学園祭が行われました。