※ 長くなってしまいました。お読みいただけるのであれば、感謝いたします。

※ 使用されている写真に関しては、生徒の許可を得ています。

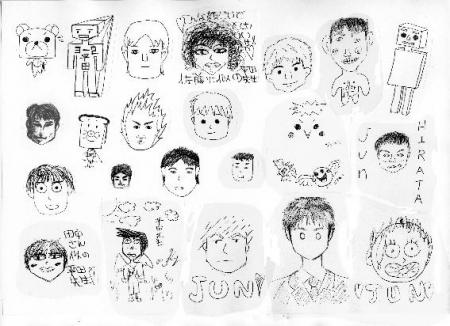

体育祭にて。3−2「黒団」は見事優勝!

体育祭にて。3−2「黒団」は見事優勝!いつからかは正確には覚えていません。

小学生のときの、いつかです。地元、北海道でのびのび生活しているときにいつの間にか思い始めていました。当時の卒業アルバムには確かにこう書かれています。

『教師になる』

理想の教員像があったわけではなく身内に教員がいたわけでもありません。

人懐っこかった幼少時代、自分の話をとことん聞いてくれて可能な限り自分のためにとことん時間を割いてくれて、小さな質問にも真剣に答えてくれる、そんな先生がいてくれたらな、なんて思っていた記憶はあります。

そんな考えを持ち始めてから20年以上…現在教員6年目。

自分がなりたかった教員像に 少しでも近づいているのでしょうか。

こんな自分が教員という、とてつもなく責任の重い仕事をしていていいんだろうか。本当に自分は生徒を幸せにできるんだろうか。

そんな考えがよく頭の中に浮かびます。

今、3年2組の担任です。

今まで担任をしたどのクラスもそうですが、このクラスを忘れることは絶対にできないと思います。なぜならこの40人は、自分にとって「初めての3年生」だからです。3年の担任は今年が初めてです。当然のことですが、幸せな気分で卒業してもらいたいという気持ちは最初からありました。なりたくてなった教員という仕事だから、とにかく生徒に尽くさなきゃ!と…(笑)

それでも、自分は本当に微力で、結局何をしてあげられたのか、よくわかりません。わかるのは、自分が幸せだということです。

3年2組を含めて、遊学館の生徒たちは劣等感を持っている場合が多く、公立高校の受験に失敗して遊学館に来た、という生徒が多いのは事実です。

「どうせ自分なんて…」という考えも持っている生徒もいるでしょう。

確かに勉強が苦手な生徒もいます。

でも、みんな自信を持ってほしい。

みんなは人を喜ばせるという、人として最も大切な才能に恵まれています。

先生と呼ばれる人は、生徒にいろいろと喜びをもらっているものです。

生意気で言うことを聞かないこともあるけど、大事な時にはしっかりと話を聞いてくれるとき

「次のテストは絶対にいい点取るんだぞ。取れたらおれんとこ持ってこい!」と笑いながら言ったら、本当にいい点取って報告にきてくれるとき

教科担任の先生に クラスの生徒が褒められているとき

結果にかかわらず、部活動で活躍している姿を見るとき

さわやかに「おはようございます!」とか「さようなら!!」を言ってくれるとき

自分の担当している科目でいい点を取って、うれしそうに笑っているとき

遊学館にきてよかった、って言っている生徒に出会えたとき

3年担任の特権かもしれませんが、生徒が希望の進路に合格して「先生ありがとう!」、と言ってくれたとき年賀状にまでお礼を書いてくれた生徒もいました…

進路が決まっているにもかかわらず、英語の勉強をするからと、相談にきてくれる生徒もいます。

数えあげたらきりがありませんが、何より毎日自分を「先生」と呼んでくれる生徒たちがいること。ときどきうしろ姿を見つけてくれて、遠くから「平田先生!」と呼んでくれる生徒もいます。これだけでも、小さい頃から「先生」になりたかった自分にとってはとてもうれしいものです。普段は呼び捨てとかしてるのかもしれませんが…(笑)

文部科学省によると、平成19年度の全国の高校生数は340万人以上なんだそうです。また、高校の教員数は全国で24万人を超えています。

3年2組の生徒40人は、全国の高校生340万人の中の40人であり、平田という教員は24万分の1の存在ということになります。

計算すると…

816,000,000,000(8160億)分の40、でしょうか…?つまり 20,400,000,000(204億)分の1の確率で3年2組の生徒と出会えたことになりま。全国各地から集まっている生徒たちと 北海道出身の自分が、8時35分にはここ金沢にある遊学館の、同じ教室に集まるんです。そんな奇跡がここでは現実となっていることに本当に感謝したいと思います。そしてその出会えた生徒たちが、遊学館の生徒たちで本当によかった。

まさに、自分への贈り物だと思っています。最高の贈り物ですね。

そして、この学校の生徒たちも、素晴らしい贈り物をそれぞれ持っています。それは、先ほども述べた『人を喜ばせるという才能』です。

最後は英語教員らしく(?)締めくくりたいと思いますが、“Gift”という言葉には『贈り物』のほかに『才能』という意味があることを思い出しました。

みんなに与えられた

それぞれの大切なGift。

卒業しても、たくさんの人たちに幸せを振りまいてほしいものです。

そんなみんなを、心から誇りに思います。

みんな本当にさわやかです

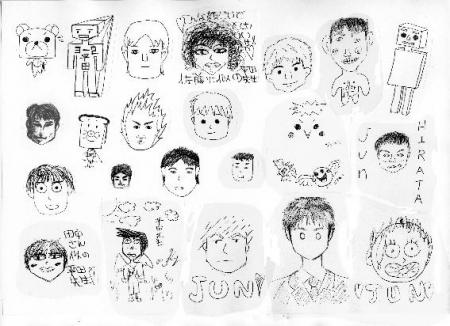

クラスの生徒が描いてくれた担任の似顔絵(笑)

平成19年度もあとわずか。

平成19年度もあとわずか。