子供の頃から、ずーっと疑問に思っていること、まだわからないことがいっぱいある。

そのひとつに「真実」「本当」という言葉。

本当って何??何が本当で、何がうそなのか、と。

私は、終戦1年後、富山県の高岡市で生まれた。

実家は古城公園のそばで、庭は公園の堀につながっていた。(今は違う)

子供時代は近所には子供がたくさんいて、皆で隣近所の家を我が家のごとく入りびたり、

走り回り、近所のおばちゃん、おじちゃんにも可愛がられていた。

もちろん、いたずらをして叱られた記憶もある。

でも、一人でいるときも大好きであった。庭は楽しかった。

公園の堀につながっているので、堀の草カメが庭に卵を産みにきたこともあった。

庭石の孔にいっぱい小さいヘビがいたときは驚いた。トカゲの卵はたくさんあった。

直径約1cmの楕円形。やわらかくポンポンはね、ナイフで切ってみると中に小さな子トカゲがいた。

そして、一番楽しかったのは、蟻の行列を眺めていたときだった。飽きもせず、何時間も。

時々、意地悪をして障害物を置いてみたり、巣をほじくってみたり…。

バケツの水を巣に入れ、慌てて出てくる蟻を見ていた。

今から、思うと、なんとひどいことを、したんだろう。

そして、いろいろ考えていた。

「ひょっとして、この蟻さんは私かも?」

「蟻が私だったら、この大きな意地悪な生物はなんだろう?どう思っているのかな?」

「水におぼれている蟻さん、可哀想だな…。何にも知らず、ただ、一生懸命歩いていただけなのに…」

…それから、それから…

生物にとっての、相対的な大きさの違い、時間の長さの違い、

生きてる時代の違い、違いってみんな違うんだな。

なんて事を、いろいろ考えていた子供時代を思い出しました。

大人になって、こんなことを学び、そして今、生徒達に、こういう話をしています。

地球が誕生して約46億年。

38億年前に海で生命体が誕生し、最初の約30億年は単細胞生物の時代であった。

約6.7億年前に多細胞生物が出現し、生物の大量発生や、絶滅の時期を経て、

古生代、中生代、新生代、そして現代に至っている。

この地球生態系の中、温度や光などの無機的環境は、絶えず変化しているが、

生物の種類や数は長期的には、ある範囲内に収まっていて、バランスを保っているように見えていた。

しかし、約500万年前、高い知能を持つ人間が出現した。

最初の人類は農耕と採集を主とする、他の生物と同じように生態系における消費者として、

自然と調和のとれたものであった。

が、その後、人類は農耕の技術や放牧の方法などを生み出し、

独自の進化を歩み、次第に生態系を作り変えるようになっていった。

さらに、現在、人口の急激な増加、それに伴う大量のエネルギーや物質の消費により、

次第に地球は、疲弊していった。

そしてようやく、人間は、人類の生活と地球環境との調和、自然環境の保全を考えようとした、と。

その矢先、この3月11日に東日本大震災が発生した。

大地震、大津波、原子炉破壊。連日のテレビの報道は、惨憺たるものであった。

でもその後の、復興に向けての被災者の忍耐強さ、

謙虚さ、気使いの心に驚かされ、日本人魂を感じた。

しかし…原子力に関しては…一般人には、何もわからない。ただただ、怖いとしか。

そして、いろいろな風評が流れている。

テレビを見ていて、この言葉がよく使われていた。

「想定外」の大地震。「想定外」の大津波。「想定外」「想定外」と。

誰が定めた想定?なのか。

想定外とは…辞書で調べてみると「想定」はあった。

「状況・条件などを仮に決めること」と、書いてあった。

想定外はなかった。

普通の人間にとっての

時間のスケール…人間の想定できる時間は、生まれてから死ぬまでの約80年。

1000年前は大昔、100年前も昔、それ以前は、わからない。

本で勉強して、へー、そうなんだ、って思うだけ。

恐竜が生きた時代、約3億年、わからない。何しろ人間は500万年。

一人一人の人間は、30~40年前は大昔と思っている。

地震が起こるプレートの動きも万~億年の単位である。

この地震で、震源付近の海底が3m隆起し、24m移動したという。

何万年かかっての、プレート内部のエネルギーの解放だろうか。

長さのスケール…キロ、ミリまで。マイクロぐらいになると、ほとんど、無理。何しろ見えない。

肉眼で見える分解能は0.1mm、光学顕微鏡では0.2μmといわれている。

ナノは当然無理。可視光の範囲、可聴音の範囲は本当に狭い。

これですべてが、真実が、分かるはずはない。

人類は本当に他の生物に比べ、一番高い知能を持っているのだろうか?

人間は、暗い部屋の小さな穴から外(宇宙、地球)を見て、見える範囲だけ、聞こえる音だけが、

全世界だと、真実だと勘違いしている、のでは??

人類は、自然に対してもっと、謙虚に接していかなければいけないのでは。

こういうことは、今までに何度も授業中に、言ってきました。

高校生はここまで、学んでいます。

何も、進学だけが目的の授業ではなく、正しい知識を持った大人になって、

自分の子供を大切に正しい方向に育ててほしい、と思っています。

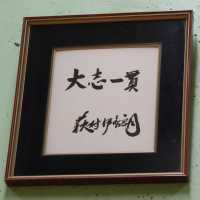

これが、私の信念です。

我々はやっぱり人間ですもの。若い人々の明るい未来を望んでいます。

私にできること…今まで通り、一生懸命、授業することかな。

…と、思うこの頃です。

新聞等で知っている人はいると思いますが、今年度から新たな挑戦が始まりました。

新聞等で知っている人はいると思いますが、今年度から新たな挑戦が始まりました。