【第866回】「FUTURE VOTER」M. M. (英語)

今年の秋、国内外で話題になったのは「選挙」でした。

10月末には衆議院議員総選挙、11月にはアメリカ大統領選挙など、ニュースで取り上げられているのを目にした人も多いでしょう。

2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられたこともあり、今回初めて投票に行ったという3年生が何人もいました。

また、こんなニュースも。

アメリカでは、親に連れられて選挙会場に行った子どもはステッカーがもらえます。

シールが好きな子どもたちは喜んでそのステッカーを胸に貼って公園を走り回っています。

ステッカーには “FUTRE VOTER(未来の有権者)”と書かれています。

幼いころから、子どもたちに選挙への関心を育てようとする考えです。

(ちなみに、有権者には投票後に “I VOTED(投票しました)”のステッカーがもらえる地域もあります)

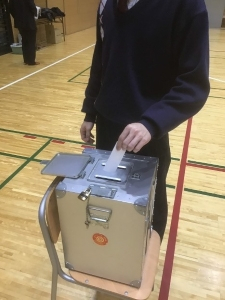

本校では、12月に2,3年生を対象に「模擬選挙」を実施します。体育館を投票所として実際に投票し、開票まで行います。選挙管理委員も生徒が担当します。

高校生たちには、この模擬選挙を体験して、FUTURE VOTERとしての意識と社会や政治への関心をぜひ高めてもらいたいです。

|

|