【第340回】 夏の修行!永平寺に行きました。寺山 いずみ (養護)

7月末に、永平寺に行って来ました。一泊二日の参籠(さんろう)です。永平寺に宿泊し、禅寺の修行生活に触れることにより、各々の信仰を深めることを目的としたものです。姉に誘われて、甥っ子と三人で行きました。

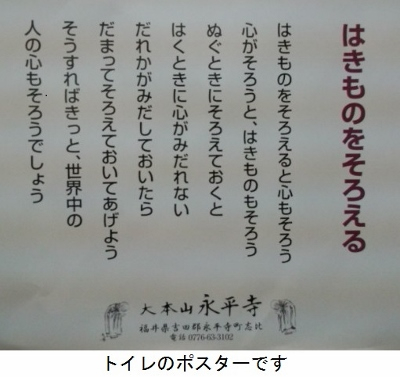

永平寺は今から約770年前に、道元禅師によって開かれた座禅修行の道場です。厳しそうなイメージがあり、はじめは緊張しましたが、終わってみれば、何とも、すがすがしい体験でした。

一日目16時までに上山(到着)し、説明を聴き、入浴。17時30分に薬石(夕食)。参籠研修では、食事は大切な修行で、偈文を唱え、食事に感謝しわが身の行いを反省していただきます。おいしい精進料理です。しかし、私語は厳禁!必ず器を持って食べるなど、高級レストランでも、こんなに緊張はしないでしょう、と思いました。この食事で、私が一番印象に残ったのが、「私はこの食事をいただくに値する人間か?」という教えでした。ご飯を食べる時に、考えたこともないことでした。皆さんはどうですか?

18時50分から座禅・法話・映画です。初めての座禅です。20分ほどですが、自分の煩悩の多さにあきれながら、鈴虫の鳴き声に聞き入りました。法話は、良いお話でした。なるほどと思った教えは「霧の中を歩けば、覚えざるまに、衣しみる。良き人にちかづけば、覚えざるまに、良き人になりけり」意味はそのままなのですが、霧の中を歩いていれば、知らず知らずに着ているものが湿る。それと同じに、良い人の側にいれば、知らず知らずに良い人になっている。と言うことです。良き人を良き環境と置き換えることも出来ます。家庭・学校・職場、私は良い環境に居るだろうか?また、良き人となっているだろうか?答えは、見つかりません。21時開枕(消灯)早いけど、床につきました。

二日目4時30分起床(この日は、休日?で、一時間遅い起床でした)5時朝課。法堂で朝の読経が始まり、見学をします。修行僧の一糸乱れぬ動きと読経は圧巻です。その後、諸堂の案内。歴史のある建物は、見応えがあり、案内するお坊さんは、さわやかなイケ面でした。7時小食(朝食)やはり、修行でした。その後下山(出発)。

いろいろ、思うことのあった永平寺でしたが、毎日の暑さを理由に怠惰に過ごしてしまう私です。良き人を探して、良い夏休みにしたいと思います。暑い日が続きますが、みなさんも、元気に良き人になって下さい。