【第570回】 「終わりと始まり」本 茂通 (地歴・公民、福祉)

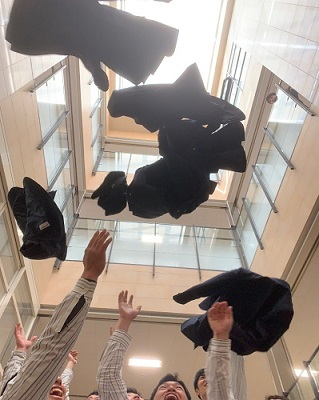

この時期は毎年、いろんな思いを振り返りながら卒業生は高校生活を終えていく。

3年生の担任をしていたので、卒業証書授与式の後の最後のホームルームでいろんなことを伝えようと考えていましたが・・・

何も言えなくなってしまい伝えられませんでした。

3-6のみんな ごめん。

私自身も卒業していった生徒たちのことを振り返ってみると

「いいことにも嫌いなことにも向かい合い“全力で生きていく”ってやはりいいものだなあ」

そう感じさせてくれる生徒たちが多くいた。

その中でも私のクラスの生徒たちからは、さらに、

これからも頑張っていこうという気持ちになれる活力をもらった気がした。

ありがとう!

いいことにも嫌いだったことにも全力で向かい合ってくれた生徒たちに感謝です。

全自動運転されている「ゆりかもめ」から見た東京未来科学館

全自動運転されている「ゆりかもめ」から見た東京未来科学館