【第480回】 「新体育館」T. Y. (地歴・公民)

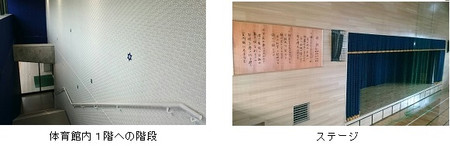

昨年度から第一体育館の解体および新築工事が行われ、昨年度末に完成し今年度の入学式から使用が始まりました。体育館工事に伴い、テニスコートも新しくなりました。

昨年度は第一体育館が使用出来ないために、部活動において、顧問の先生方が練習場所を確保に大変苦労してらっしゃる姿を目にしておりました。

新体育館は以前よりも天井が高く、内部も広くなっており、テニスコートもイレギュラーがなくなり、2階ギャラリーにおいてはランニングコースとして体育館内を一周出来るようになりました。練習試合で来られた他校の先生方の評判もとてもよいと聞いております。

6月1日から平成29年度の総体・総文及び百万石パレードが行われます。新たな環境のもとで日々練習を重ねる生徒たちの活躍と健闘を心から祈っております。

個人的には元テニス部顧問として、テニス部団体戦、男女共にベスト8に入ることを願っております。