【第812回】「みんなの頑張るを応援する学校=遊学館」尾谷 力 (地歴・公民)

思いもよらず、昨年に続いて3年生の担任を任せていただきました。

この時期は志望動機をまとめたり面接練習をしたりと、進路の決定に向けて充実した毎日を送っています。

そんな時に嬉しいことがいくつかありました。

一つは、卒業生がわざわざ訪ねて来てくれたことです。

併設の短大に進学した卒業生は体調を崩しやすい面があり少し心配していましたが、短大の説明会の手伝いで高校に来た際に、わざわざ教室まで訪ねて来て、「毎日が楽しく充実している」と最高の笑顔で報告してくれました。

また、地元の老舗和菓子屋さんに就職した卒業生は、(先生は)「続かんと思っとったやろ」などと冗談を言いつつも、駅構内の売り場で頑張っていると報告してくれました。

目標を達成して理想の進路に進んだ生徒、

心ならずも目の前の毎日に頑張る生徒、色々だと思います。

それでも、「頑張っています」と聞くと、心から嬉しく思います。

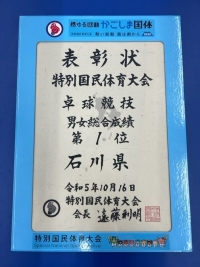

もう一つは、部活動の顧問をしていた時に指導した卒業生が全国大会に挑戦したと報告を受けたことです。

大会前には教育実習もあり、今年は思うようにトレーニングを積むことができなかったと、苦しい胸の内を打ち明けてくれました。

それでも、現実を的確に把握し適切に対応できるよう成長した彼女の全力を尽く姿に、私自身目の前の生徒に精一杯向き合いたいと考えるきっかけをもらいました。

さて、皆さんは自分の将来をどのように思い描きますか?

私の経験からすると、

目標に向かって頑張ろうと思った時に嫌になるようなことが起こったり、

自分も同じことしてるのに自分以上に評価される子を見ると頑張るのがアホらしくなったり、の連続だったような気がします。

だからと言って、自分をやめるわけにはいきません。

それなら、与えられた環境の中で精一杯挑戦してみませんか?

すると意外なところから突破口が開けたり、思わぬ助けが入ったりするものです。

慌ただしくも、いつもと変わらない放課後。

受験先から届き始めました合格通知に喜びを噛み締めつつ書くこの文章を打つキボードにもついつい力が入ります。

ふと顔を上げると、校舎の中には全国大会に挑戦する吹奏楽部の元気の良い音楽に混じって、放課後補習を案内する放送が流れています。

校庭では全国大会優勝目指すバトントワリング部の部員が早くも集団演技を始めました。

今年は男女の駅伝競走部が揃って都大路を走ります。